di Orthelius

Nella Pretiosa margarita novella, trattato trecentesco del medico ed alchimista ferrarese Pietro Bono, è detto: «Tre cose devono essere osservate. Innanzitutto, devi preparare la materia; in secondo luogo, devi continuare l’opera in modo che non si dissolva per delle interruzioni; in terzo luogo, devi essere paziente ed osservare le tracce interiori della natura».

Ebbene, il presente Lavoro si propone di indagare e chiarire il contenuto della materia o “sostanza preliminare” citata dal Bono, la quale non solo fonda un requisito essenziale dell’Arte, ma ne esprime senz’altro il “quid” iniziatico, al di là dell’ulteriore partizione in “fasi” del lavoro alchemico.

Un compito da affrontarsi con ponderazione. Poiché l’Alchimia, nel suo insieme, è considerata ancora un mistero, nonostante il gran numero di studiosi – non solo esoteristi – che l’hanno analizzata, scandagliando l’enorme varietà di materiale a disposizione.

Risulta con certezza un solo fatto: la fascinazione che da essa promana. Suggestioni visionarie, linguaggio enigmatico, immagini oniriche esaltate dal trasporto mistico… questa la “selva oscura” in cui s’addentra il neofita, la cui “vegetazione” – del tutto simbolica – è composta da disegni, poesie, incisioni, trattati e xilografie.

Ma chi erano e cosa facevano questi “alchimisti” nei loro Santuari/Laboratori?

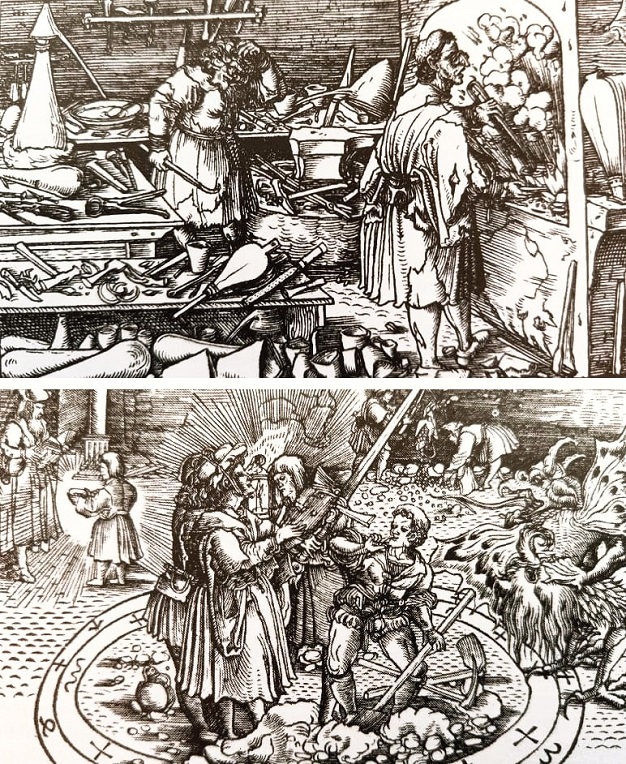

Intorno al 1520 uno sconosciuto artista tedesco, detto Mastro Petrarcha, disegna due delle più antiche rappresentazioni note di alchimisti al lavoro. La prima raffigura una coppia di fabbricanti d’oro frustrati dalla sfortunata rottura di un crogiòlo, avvenuta durante lo svolgimento di un processo di cottura; la seconda illustra una scena in miniera, nella quale due operai raccolgono masse d’oro appena estratte da una nuova vena, e a lato un vecchio saggio che, mentre legge un libro, riceve la pietra filosofale dalle mani di un fanciullo illuminato dalla luce ermetica. Tutt’intorno segni occulti e orridi draghi alati…

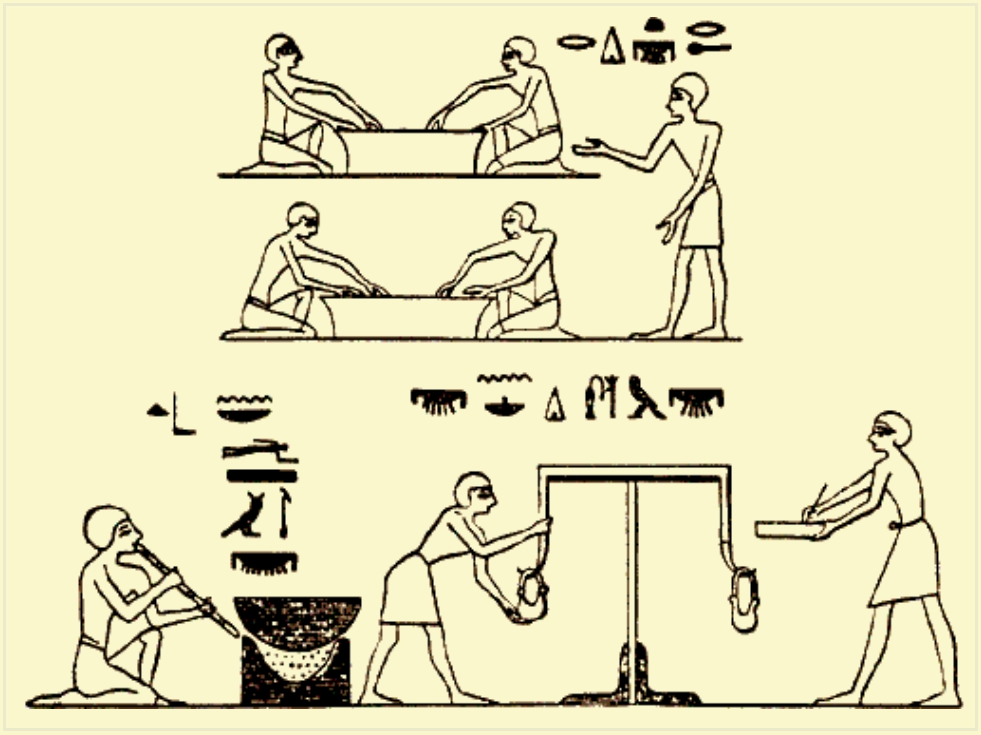

Ma procediamo con ordine. Nel XVI secolo, in Europa, l’Alchimia è al suo massimo splendore, prìncipi e regnanti danno asilo a coloro che promettono di saper trasformare i metalli vili in oro; eppure, gli alchimisti europei non sono che gli epigoni di una tradizione sapienziale che trae origine nei templi egizi e continuazione in oriente.

Gli europei, infatti, apprendono l’Arte dagli arabi in Spagna e nell’Italia meridionale; come questi l’avevano assimilata dai greci, che a loro volta la svilupparono sul suolo egizio a partire dal IV secolo a.C., con l’inizio del periodo tolemaico. In questo modo il modello del Mercurius medioevale, attraverso la figura ellenistica di Ermete Trismegisto, deriva direttamente dall’antico egizio Thot, dio lunare della matematica, della geometria e della scienza magica.

Seguendo questo corso tra Millecento e Milleduecento agli studiosi cristiani di Alchimia si spalancano le porte delle Università di Palermo, Toledo, Barcellona, Segovia e Pamplona, e allo studio seguono ben presto le prime traduzioni. Solamente più tardi inizieranno ad essere prodotte opere originali, non più semplici adattamenti dal materiale arabo.

È così che tra i più grandi alchimisti medioevali si scoprono figure di spicco all’interno della Chiesa: Alberto Magno, vescovo domenicano di Ratisbona; Ruggero Bacone, francescano e professore ad Oxford; Arnaldo da Villanova, vicino al francescanesimo spirituale (non sempre in facili rapporti con il papato) e Raimondo Lullo, mistico e missionario in mezza Europa ed Africa settentrionale, probabilmente terziario francescano.

Queste “appartenenze”, queste contiguità con la cristianità, non saranno prive di significato al fine dei ragionamenti che ci apprestiamo a condurre, siffatti – abbozzato nelle sue linee essenziali lo sviluppo storico dell’Arte – ne affrontiamo ora l’humus culturale.

Già, l’humus culturale… diciamo, fin da subito, che questi primi scienziati dell’Occidente furono figure filosofiche e mistiche per le quali la pratica alchemica era parte di un sistema onnicomprensivo, quale oggi è perfino difficile immaginare.

Le loro idee poggiavano sulle dottrine ermetiche sviluppate nell’antico Egitto (dove l’Arte sacerdotale era insegnata in segreto tramite i geroglifici), sull’Alchimia greca (disseminata attraverso l’Impero Romano dal sincretismo religioso), e su una fusione – bizzarra ed allo stesso tempo coerente – di insegnamenti e miti mistici, di astrologia, gnosticismo, speculazioni orfiche, culti misterici… poi ancora Iside e Osiride, Serapis, il Sol Invictus, i nestoriani, i monofisiti, i manichei e le idee che provenivano dalla Persia, dalla Siria e dall’Iraq… Il tutto filtrato dagli arabi e digerito a migliaia di chilometri e secoli di distanza.

(Egitto, antico regno, 2500 a.c. circa)

Insomma… un bel miscuglio eterogeneo. Cui peraltro si aggiunge un fatto decisivo: tutte queste tradizioni non erano altro che paganesimi ed eresie che la Chiesa sperava di aver sterminato da tempo e per sempre.

Ed eccoci arrivati ad un punto cruciale. Proprio perché gli alchimisti traevano le loro origini da un mondo culturale pre-cristiano, essi dovettero strutturarsi come una sottocultura nella cristianità medioevale, dove – giocoforza – andarono ad occupare una posizione ambigua.

Erano religiosi, ma pure studiosi eruditi, mistici, ma le loro credenze non erano ortodosse; artigiani che non volevano insegnare a nessuno quello che sapevano fare. Naturalisti e scienziati antidogmatici. Per queste ragioni apparivano come dei settari: puri saggi quanto impostori e sacrileghi!

Eppure, a dispetto di questo incredibile zibaldone, esisteva pur sempre un “bandolo della matassa”: tutti – infatti – credevano nei cardini concettuali dell’Arte, che erano la possibilità della trasmutazione metallica, il principio aristotelico della sostanza come sinolo di materia (potenza) e forma (atto), la teoria “zolfo-mercurio” della costituzione dei “misti”.

Solo chi aveva la perfetta conoscenza dei processi adottati dalla Natura nella generazione del mondo, quindi la perfetta cognizione del “divenire” delle cose, poteva dirsi vero alchimista. Ma cosa significa tutto questo? Partiamo dalla “trasmutazione metallica”.

Con questa formula si intendeva la possibilità di trasformare i metalli vili in argento e oro, liberandoli dalle loro “impurezze”. La strana credenza che questa procedura potesse essere realizzata derivava direttamente dalla filosofia naturale degli alchimisti ellenici. Essi, infatti, fondando la descrizione dei processi naturali su Aristotele, presumevano che alla base del mondo materiale vi fosse una prima materia, o “materia primaria caotica”, che poteva giungere all’esistenza solo quando vi si fosse impressa una “forma”.

In questo modo, dal turbinoso caos della chōra primordiale (χώρα), come postulata da Platone nel Timeo, ove viene definita «ricettacolo invisibile e senza forma […] dell’intero divenire» (49a, 52b), la “forma” si immaginò veicolata in essa attraverso i quattro elementi: Terra, Acqua, Aria e Fuoco. Dalla mescolanza di questi Dio avrebbe tratto la varietà illimitata della vita, per mezzo della propria Sapienza e tramite vere e proprie operazioni alchemiche.

La trasmutazione, a questo punto, non era che un’ovvia conseguenza. I quattro elementi, infatti, distinguendosi l’un l’altro per le loro qualità primarie: Freddo, Umido, Caldo e Secco, andavano a possedere solo due delle qualità suddette, mentre le assenti costituivano i contrari, che non potevano essere accoppiati. Così, Caldo e Secco erano le qualità del Fuoco; Caldo ed Umido quelle dell’Aria; Freddo ed Umido quelle dell’Acqua e Freddo e Secco quelle della Terra. Perciò ogni elemento poteva essere tramutato in un altro per mezzo della qualità in comune, oppure elementi diversi potevano essere convertiti in un terzo intervenendo sulle qualità di entrambi.

La speranza degli alchimisti nella trasmutazione metallica fu ulteriormente sostenuta dalla teoria “zolfo-mercurio”. Derivata dalla precedente, essa presentava i due elementi opposti Fuoco e Acqua sotto un nuovo aspetto. Il Fuoco diventò “zolfo” e l’Acqua “mercurio”; lo “zolfo” andando a rappresentare le proprietà di combustibilità della materia e il “mercurio” quelle di fusibilità.

ILLUSTRAZIONE TRATTA DAL CLAVIS ARTIS

Quando “zolfo” e “mercurio” si univano in diverse proporzioni e in diversi gradi di purezza prendevano forma i vari metalli. Se entrambi erano perfettamente puri e la loro combinazione assolutamente equilibrata, il prodotto che ne sarebbe scaturito sarebbe stato l’oro, ovverosia il “perfetto” tra i metalli.

Difetti nella purezza o nelle proporzioni davano luogo alla formazione di metalli via via meno “nobili”. Ma poiché questi erano sostanzialmente composti dai medesimi costituenti dell’oro, gli incidenti nella combinazione potevano essere corretti dall’operatore mediante un “adatto trattamento” e per mezzo di un “elisir”.

Da questa struttura speculativa si svilupparono i due postulati “a priori” su cui era basato il ragionamento deduttivo dell’Alchimia. Primo] L’unità concettuale della Natura espressa dall’idea della “prima materia”, dalla quale tutti i corpi sono formati e nella quale potevano essere nuovamente dissolti (quindi successivamente rigenerati); Secondo] L’esistenza di un potente agente di trasmutazione (l’“elisir”, appunto) capace di provocare il cambiamento di qualsiasi tipo di materiale (definito misto) in un altro. Questo agente immaginario venne chiamato “pietra filosofale”, e fu ben presto la più famosa delle “idee” alchemiche.

Come oggi sappiamo, il lavoro degli alchimisti – volto alla trasmutazione elementale – era su una strada sbagliata, tanto concettuale quanto operativa. Intendiamoci, non che non sia possibile, tramite una profonda conoscenza della struttura atomica ed apparati tecnologici raffinati ed avanzati, mutare il numero dei protoni nel nucleo atomico degli elementi fondamentali (ciò che – allo stato attuale – individuerebbe una coerente “trasmutazione”), soltanto che tutto ciò era alieno da qualsiasi limitata comprensione della materia, da ogni logica concernente supposte “qualità primarie” degli elementi, ed ancor più da qualsiasi primitiva strumentazione di laboratorio, cui essi – al contrario – erano naturalmente avvezzi.

Ma cosa produsse questo insormontabile cul-de-sac? In verità, esso ingenerò quella particolare e “immateriale” consacrazione all’Arte che costituisce l’oggetto esatto della nostra trattazione: l’iniziazione “ideale” ai lavori alchemici, consequenziale alla mancata produzione dei metalli nobili. Una inefficacia operativa che condusse gli alchimisti in un tunnel senza via d’uscita…

Così, sempre più irretiti, i frustrati fabbricanti d’oro si persero in un labirinto fatto di fantasie, allucinazioni, visioni e sogni. Di modo che il loro più grande errore si tramutò, alla fine, nella loro più grande conquista: essi giunsero a scoprire l’inconscio con secoli d’anticipo rispetto alla psicologia del profondo. Tra l’altro, proprio attraverso quei veleni, quei vapori e quelle sostanze intossicanti che essi d’abitudine amalgamavano nei vasi, cuocevano nei forni e distillavano nelle storte delle loro officine, e che costituirono il veicolo “corrosivo” per la sperimentazione di differenti stati di alterazione di coscienza.

Di conseguenza, mentre il Laboratorio alchemico diventava Opificio psicologico ed i “lavori” spostavano il loro centro d’interesse nell’universo interiore dell’operatore, anche la trasformazione dei metalli divenne pian piano una procedura simbolica, adatta a parlare non più degli elementi, bensì delle anime, e dei processi spirituali di purificazione.

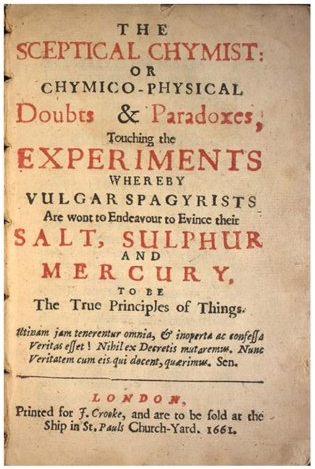

Il “sistema” che fino ad allora era stato un complesso di procedure operative, trasfigurò sempre di più in un “apparato mistico”, nel quale erano fuse audacia teologica ed esperienze psicologiche al limite della patologia. Tutto ciò almeno fino al 1661, quando il naturalista irlandese Robert Boyle pubblicò “Il chimico scettico”, che distrusse i concetti teorici alla base dell’Alchimia e li sostituì con il sistema razionale da cui è sorta la chimica moderna.

Ma in cosa consiste, allora, l’“iniziazione” nella pratica alchemica?

Tentiamo una risposta riprendendo l’immagine precedentemente descritta della “miniera”, invero assai pertinente. Lo scenario cui essa allude – infatti – è quello dello “scavo” nelle profondità della Madre Terra alla ricerca dell’“oro”, il tesoro nascosto. Ebbene, questa immagine costituisce la più significativa variante alchemica sul tema del ritorno alla “sorgente di vita”. Un concetto identico a quelli di “putrefazione” e “dissoluzione dei metalli impuri”; tutte attività preliminari allo sviluppo di un “perfezionamento” da intendersi non più in senso materiale ma spirituale.

Così il tema della discesa nella terra (che ha molto a che fare con i segni massonici di disgiunzione) acquisisce, nel linguaggio simbolico degli adepti, il significato parallelo di un atto di regressione nelle profondità della psiche. Ma cosa può regredire tanto a fondo nella psiche da risultarne, infine, trasmutato?

Ebbene, proprio quell’“ego” che negli iniziati è continuamente oggetto di “sgrossamento” e correzione. Questa, dunque, l’“iniziazione alchemica”… in cui la materia caotica testimonia nient’altro che la confusione di uno sguardo non ancora schiuso sull’“ombra” che ciascuno di noi rappresenta. Essa ha quindi il significato di una palingenesi, ottenuta tramite l’esperienza, da parte dell’ego, dell’incontro-scontro con l’inconscio regressivo, che svela i conflitti repressi a livello degli strati “archeologici” della libido.

In questo modo l’incontro con la propria interiorità acquisisce il carattere sconvolgente della scoperta dell’anima. “Ombra” ed “anima”… due facce della stessa medaglia. Anche qua risiede il mistero dell’iniziazione all’Arte. Poiché l’intima visione di se stessi è anche un’occhiata lanciata sull’Assoluto.

Paura, morte, separazione… poi amore, speranza, attrazione verso il trascendente. Questa la paradossale mescolanza di positivo e negativo, fiducia e spavento, aspettative e dubbi, cifra esatta del perché anche oggi gli iniziati – come gli alchimisti medioevali e rinascimentali – tentano di compiere il difficile cammino… Un’esperienza che – se vissuta appieno – è profondamente sconvolgente.

Ed è sconvolgente proprio perché assume – parallelamente – i connotati di un atto di distruzione e di una creazione, di un distacco e di un’unione, di un movimento retrogrado e di un moto progressivo. Ancora, volendo restar legati al linguaggio alchemico, si potrebbe dire «di una “fusione” e di una “solidificazione”».

Tutto ciò serve pure a chiarire un’ulteriore dinamica “ideale” dell’iniziazione all’Arte: quella relativa all’amore ermetico. Anch’esso, infatti, vive di sentimenti contrapposti: è incestuoso, però “celeste”; regressivo, tuttavia spirituale; fonte di trauma, ciononostante splendido.

di Julius Hübner che ritrae La fata melusina

(trasfigurazione dell’anima)

Vediamo nel dettaglio: intanto, incestuoso e regressivo giacché la “scoperta” dell’inconscio non può che avere queste caratteristiche. Cos’è infatti quest’“anima umbratile” che ci siamo già sforzati di definire? Esattamente la parte più naturale e “selvatica” di noi stessi. Il lato meno condizionato dal raziocinio, dalle leggi e dai dogmi sociali, dalle “convenienze”… insito istintivamente in ognuno di noi. La parte più intuitiva, “femminea”, sepolta sotto tutte le etichette e le apparenze della vita convenzionale.

Pertanto, questo “ritrovarsi” a stretto contatto con la propria interiorità (cioè la componente più antecedente della psiche, da cui emerge la coscienza) andava a configurare – per uomini che non ne possedevano ancora la decodifica che oggi ce ne forniscono le moderne scienze cognitive e comportamentali – uno sconcertante legame “mistico” di opposti… In un’epoca, tra l’altro, in cui il mondo culturale cristiano (e non solo cristiano) presentava tutto ciò che aveva a che fare con il “femmineo” come una “via deviata”, stregonesca e diabolica, in perfetta antitesi alla purezza di tutto ciò che era considerato retto e santo.

Espressione storica di questo modo d’intendere fu la crociata (l’unica combattuta in Europa) bandita da papa Innocenzo III “contro gli albigesi”, che ebbe luogo in Linguadoca – con alterne vicende – tra il 1209 ed il 1229, la quale spazzò via il tentativo delle Corti occitaniche di Tolosa, Carcassone, Béziers e altre, di stabilire nuovi rapporti tra le opposte polarità uomo-donna, Occidente-Oriente, potere-amore.

Viatico per istituire un altro modo, differente da quello dominante, di concepire la vita, le relazioni tra esseri umani, il rapporto con Dio. Un sistema, quello “cortese”, al cui centro vi era la conoscenza della forza (acquisita con l’esperienza del mondo cavalleresco) ed il suo superamento attraverso l’amore, esperienza umana che proprio la “forza” – come ricorda Platone nel Simposio – non può raggiungere ed afferrare.

la dama tiene in braccio un ermellino, simbolo di moderazione, candore e purezza

Anche l’intuizione, se vogliamo, dei pericoli derivanti dagli orientamenti razionalistici e materialistici che da quel momento in poi caratterizzeranno la concezione “occidentale” del potere, della crescita economica, dell’esistenza stessa, spingendo – in realtà – verso le conseguenze che oggi, a distanza di secoli, avvertiamo tutti con grande intensità, ma che erano già presagite in maniera “sottile” dall’ispirazione dei Trobatori provenzali (prima) e dalla sensibilità dei Fedeli d’Amore e nel “Dolce Stil Novo” (poi). Ovverosia: conformismo, emarginazione degli aspetti trascendenti del vissuto personale e collettivo, indebolimento del valore del “sentimento”, mancanza di forza morale e slancio ideale.

Ecco, dunque, dove si colloca la grande “rivoluzione” dell’Alchimia: in individui disomogenei – “scissi” – quali erano questi primi alchimisti e quali siamo, in fin dei conti, anche noi moderni, l’Arte rivendicava il diritto primigenio all’“integrità”. E con esso la via verso una spiritualità che sapesse ricongiungere, dapprima, l’uomo con se stesso e la propria originaria “regalità”, poi con la Natura quale “Madre” da cui tutti, in quanto organismi viventi, discendiamo.

“Sal”, “mercurio” e “zolfo”: Triade alchemica che esprime quel tipo d’“amore” capace di tenere insieme gli opposti. “Solve et Coagula”, appunto. In una dinamica di continua compenetrazione, che è segno vitale della vera palingenesi. Ecco la “pietra filosofale”… che un pensatore moderno come Emmanuel Lévinas non avrebbe avuto difficoltà ad identificare con «il fatto originario della fraternità». Un “fatto” costituito dalla responsabilità di ognuno di noi di fronte al “volto dell’altro”, davanti al viso del fratello.

Uguaglianza nella reciprocità, solo processo capace di generare il meccanismo successivo della “moltiplicazione” alchemica; il quale oggi può essere declinato – attraverso un concetto moderno – nel dovere di aver cura per tutto ciò che ci circonda. Quindi l’ambiente, inteso come “biosfera”; noi stessi, considerati come “uomini” – non semplici soggetti sottoposti alla massificazione economica e culturale; infine gli “altri”, cui dobbiamo riconoscere pari dignità nel cammino esperienziale che concretizza ogni vita.

Solo così le cose vili possono essere trasformate in oro puro, nell’abbraccio che ciascuno di noi deve al mondo esterno, senza perdere la propria unicità (ciò che concretizza, appunto, la conquista del Sé).

Nel mito cortese del “Parsifal” tutto questo è espresso nella misteriosa domanda che il protagonista – ritrovatosi (senza peraltro desiderarlo) presso la Corte di Amfortas, il re Pescatore – non riesce a formulare. Nonostante sia testimone, allo stesso tempo, tanto della potenza del Graal, capace di soddisfare ogni tipo di bisogno, quanto dell’oscura pena che invade – stranamente – re e cortigiani. Tutti trascinati verso il basso dalla marcescente ferita del sovrano, procuratasi quand’egli ancora viveva per il solo amore delle donne, materialisticamente inteso, anziché per il Graal, come sarebbe stato richiesto al suo custode.

Quest’ulteriore aspetto merita di essere valutato, poiché l’anima, nell’Alchimia, viene sempre percepita come un conglomerato di attributi soprannaturali e preziosi convergenti in una vera e propria “funzione psicologica”, in grado di “spiritualizzare” le attribuzioni “femminee” della nostra psiche.

In questo senso essa va a concretizzare – nel ribaltamento dell’amor profano nell’amor sacro – quella specifica prerogativa in forza della quale – come nel “Parsifal” – possiamo sperare non solo di produrre il dinamismo necessario a muoverci tra gli archetipi e le allegorie che costellano il tracciato iniziatico, ma anche di arrivare a quel risultato ultimo che nel mito trobadorico è la capacità di saper formulare la “domanda d’amore”, quella capace di schiudere le porte del Graal.

Ma allora, facendo un passo indietro, come recuperare l’anima nell’oscurità delle tenebre? O meglio: come trasmutare l’inconscio nella “funzione anima”?

Eccoci al nodo gordiano della questione…

Nell’immaginario alchemico si assiste al tentativo di descrivere quello che nel moderno lessico psicanalitico junghiano è definito “processo di individuazione”, cioè il meccanismo di “marchiatura” della propria personalità tramite connotati esclusivi ed inizialmente inconsci, attraverso scene sublimate di unione amorosa. Tuttavia, esiste almeno una Figura nella quale questo “connubio” si trasforma in un vero e proprio “scontro”.

Parliamo di una miniatura dell’Aurora consurgens, manoscritto alchemico attribuito a san Tommaso d’Aquino (che secondo la psicoanalista svizzera Marie-Louise Von Franz ci comunicherebbe la visione che lo sopraffece morente), in cui i Cavalieri di “Sol” e “Luna” anziché blandirsi l’un l’altro si combattono con le lance.

Una singolare quanto significativa riproduzione. Il cui significato è presto detto: se l’Intelletto – “Sol” – non basta, in modo univoco, ad afferrare la verità delle cose, allora è necessario intraprendere la “conquista” dell’“altra faccia”, quella che trascende la ragione – “Luna”, appunto – da sempre correlata al “non-razionale” e al femminile: vera pietra “scartata dai costruttori” (Prima Lettera di Pietro), in realtà irripetibile “chiave di volta”.

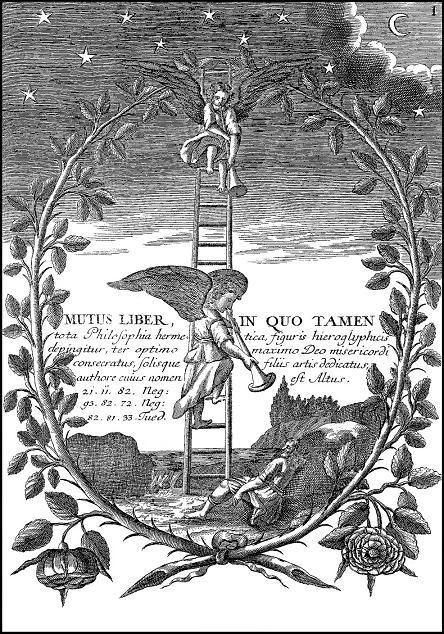

Nel Mutus Liber di Altus l’inizio dell’Opus avviene durante una notte illuminata dalla luna e disseminata di stelle. L’alchimista cade addormentato su una spiaggia rocciosa, mentre il mare irrompe improvvisamente sulla terra sommergendo ogni cosa; intanto due angeli scendono da una scala, tentando di svegliare il dormiente con le loro trombe…

Bibliotheca chemica curiosa, seu rerum ad alchemiam pertinentium thesaurus instructissimus

Jean-Jacques Manget, 1702

Una descrizione, invero, molto familiare. Cito Genesi 28:12: «Vide una scala che poggiava sulla terra, mentre la sua cima raggiungeva il cielo; e vide gli angeli di Dio che salivano e scendevano su di essa»… Il protagonista, come sappiamo, è Giacobbe, che si assopisce con il capo poggiato su una pietra: il “lapis philosophorum”, appunto. La quintessenza in grado di generare sogni magici.

È la dimensione onirica che segna l’irruzione dell’inconscio…

La radice semitica di “mare” (YaM) è YM (yod–mem), che secondo il significato ideografico delle lettere ebraiche è un’energia che si avvolge su se stessa (ים)… Così, quando il “mare” sommerge nel senso più disgregante possibile, come nel vocabolo ebraico מבול (Mabùl), utilizzato a proposito del Diluvio universale, il significato geroglifico diventa: la sorgente (la mem – מ nella sua forma non finale) di una intimità che si apre (la beth – ב) alla trasformazione (la vav – ו) che le deriva dall’elevazione al trascendente (la lamed – ל nel segno grafico della “Scala di Giacobbe”); Una descrizione – davvero molto precisa – dello “stato psichico” capace di condurre l’iniziato ad un nuovo modo di “sentire”…

Ed eccoci arrivati all’ultimo incastro.

Già, perché è proprio la portata immaginativa – cioè quella fantastica così descritta – a costituire il terreno più adatto ad edificare – con forza e stabilità – una relazione duratura con il “numinoso”, il δαίμων dimorante in ciascuno di noi…

Le “acque ancestrali” sulle quali soffia la forza dello Spirito sono la matrice di ogni forma di vita e simbolo di rinnovamento, mentre lo Spirito che aleggia su di esse informa il punto di contatto tra ciò che sta nelle profondità del “potenziale” e quanto emerge all’esistenza contingente. Lì, proprio in quel punto, si produce una fluttuazione (le trombe, strumenti di rame, sono un’allusione a Venere, cioè alla vibrazione celeste chiamata anche Verbo)… È il “respiro” del κόσμος che diventa anima, destinata a farsi Luce nel momento in cui, dal caos originario, assume un “significato” e diventa “Parola” (cioè la compiuta espressione del “divenire” dell’atto).

Questo movimento complessivo, se assunto nella sfera cosciente, consente di consacrare se stessi all’incontro tra realtà interiore e realtà esterna, nella trasformazione simbolica dell’acqua mercuriale (quella ancora avvolta dalle nebbie e dai vapori caotici del “confliggente”) in “acqua di vita” (l’anima “madre” recuperata – per mezzo dell’esperienza – al suo profilo ideale). Una “conquista”, questa, in grado di capovolgere allo sguardo il mondo intero.

Proprio come nella dodicesima Lama degli Arcani maggiori dei Tarocchi, quella de “L’Appeso”… Immagine – non a caso – posta a chiusura della Storia dell’Orlando pazzo d’amore, nel romanzo Il Castello dei destini incrociati, dello scrittore Italo Calvino; in cui Orlando, valoroso paladino ritenuto invincibile, è “sconfitto” (in realtà si tratta di un arricchimento) dall’amore per la bella Angelica (la sua sua stessa anima), ed esclama – alla fine – sospeso a testa in giù: «Lasciatemi così. Ho fatto tutto il giro e ho capito. Il mondo si legge anche all’incontrario. Tutto è chiaro».

È la conquista di un nuovo punto di vista sulle cose.

Ma torniamo a Giacobbe… anche lui, in Genesi 32:23, è come “appeso”… sono passati tanti anni da quella notte a Luz/Betel, ma il buio e le acque agitate del fiume Jabbok rimandano ancora una volta al nulla caotico di una “prima materia” – la propria vita – nuovamente da “plasmare”.

Ebbene, è a questo punto che viene presentato il misterioso racconto della teomachia: «Giacobbe rimase solo e un uomo lottò con lui fino allo spuntare dell’aurora. Vedendo che non riusciva a vincerlo, lo colpì all’articolazione del femore e quella si slogò, mentre continuava a lottare con lui. Quegli disse: «Lasciami andare, perché è spuntata l’aurora». Giacobbe rispose: «Non ti lascerò, se non mi avrai benedetto!». Gli domandò: «Come ti chiami?». Rispose: «Giacobbe». Riprese: «Non ti chiamerai più Giacobbe, ma Israele, perché hai combattuto con Dio e con gli uomini e hai vinto!». Giacobbe allora gli chiese: «Dimmi il tuo nome». Gli rispose: «Perché mi chiedi il nome?». E qui lo benedisse. Allora Giacobbe chiamò quel luogo Penuel «Perché – disse – ho visto Dio faccia a faccia, eppure la mia vita è rimasta salva».

Eugène Delacroix, 1854–1861

Come più tardi commenterà il profeta Osea: «Lottò con l’angelo e vinse, pianse e domandò grazia. Ritrovò Dio in Betel e là gli parlò» (12:5).

Questo incontro-scontro con Dio è un incontro-scontro con l’inconoscibile. Una sfida estrema e terribile, che non produce una perdita, bensì genera una nuova creazione, una rinascita, compiuta attraverso la grazia del contatto con il trascendente. Ovvero, con quell’ultimo enigma che è – infine – la morte, in grado di condurre l’iniziato alla theosis.

Qua è bene fermarsi. Con la consapevolezza di essere giunti ai limiti non oltrepassabili dell’investigabile… Interiorità, trascendenza, mistero, sono esattamente questi i landmarks dell’Alchimia spirituale!

Concludo con la citazione di un brano che fa esplicito riferimento al significato ed al “modo” ermetico d’intendersi iniziati, che è la chiusa di un manoscritto anonimo, terminato nella città degli Estensi il 21 dicembre del 1963 e pubblicato postumo, intitolato Appunti di un’Opera Ermetica: «Pertanto, chi riuscirà ad arrivare a possedere il magico potere di sapersi separare e ricongiungere alla Materia a suo piacimento, dovrà mettersi una maschera che lo farà apparire del tutto normale, in modo da muoversi tra gli uomini senza essere riconosciuto per quello che egli è diventato dopo anni e vite di lungo e difficile lavoro.

Non dovrà far capire cioè che egli stesso, avendo realizzato il misterioso e divino Cinabro dei Filosofi, è ormai un Figlio di Ermete, un tre volte grande, un conoscitore della vera libertà, un portatore segreto di Luce divina ed un figlio del magico Amore del Sole e della Luna.

Un figlio di Ermete che potrà, rinascendo di vita in vita, rappresentare, all’insaputa di chi non potrà, non vorrà o non saprà riconoscerlo, il Dio tre volte grande e trasmettere segretamente la sua Arte, datrice di libertà, di gioia e di Luce divina, ai fortunati che ne saranno degni».

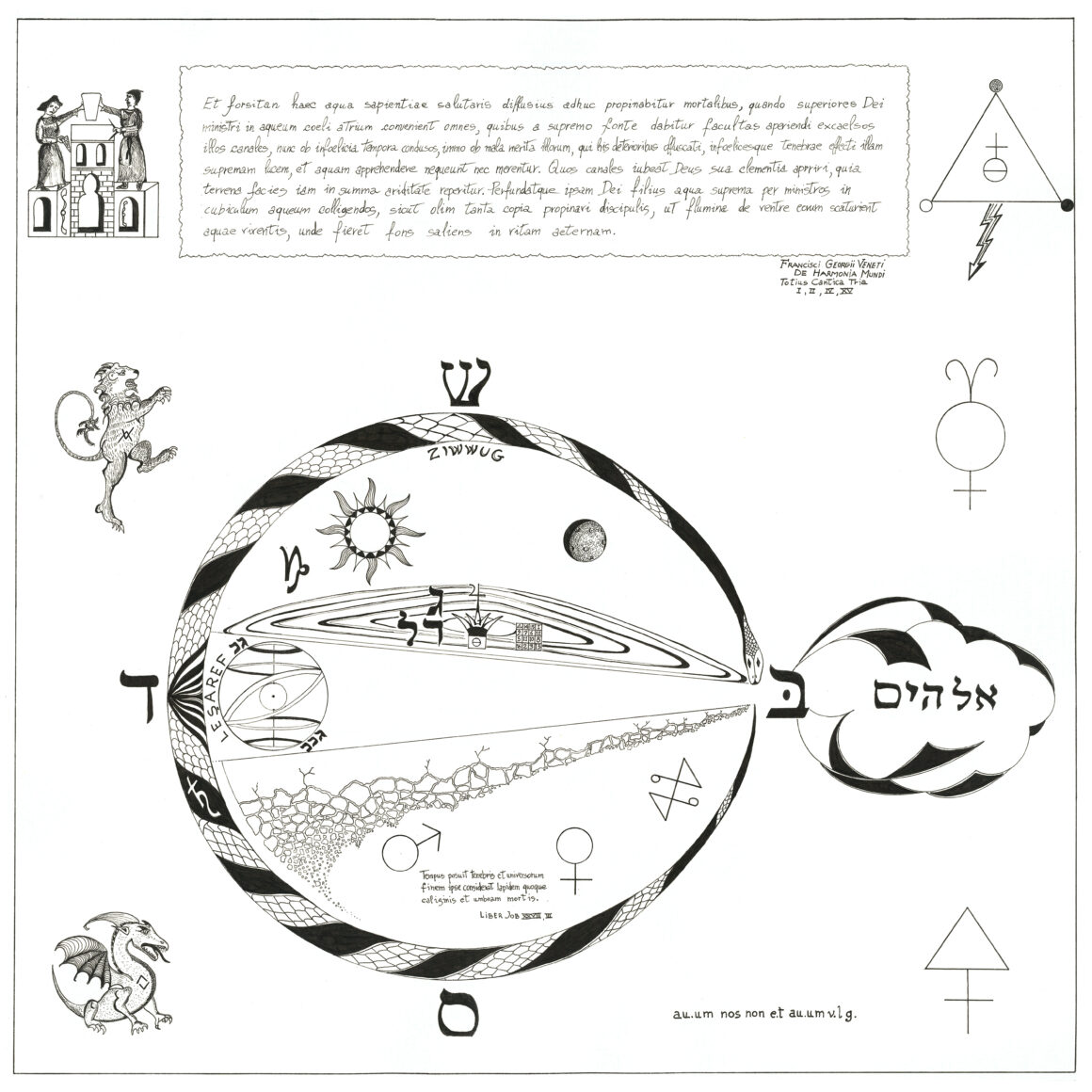

illustrazione simbolica dell’itinerario alchemico di trasformazione, tramite raffinazione, della materia prima, finalizzato alla realizzazione del lapis philosophorum

3 commenti

Molto interessante! Orthelius usa la ragione per indagare e rende chiaro il proprio ragionamento. Non capisco nulla di alchimia ma questo articolo mi fa pensare che le forze che muovono gli uomini sono sempre le stesse ed hanno sempre gli stessi effetti. Alla base c’è la volontà di qualcuno di condizionare e dirigere gli altri (magari a fin di bene, non è da escluderlo) e lo strumento è l’offerta esclusiva di un sistema di crescita (spirituale, morale, economica, ecc.). Si prende una storia che fa al caso e la si racconta come serve, innestandoci principi e valori. San Paolo, secondo me, ha fatto così, raccontando una storia allora poco conosciuta e adattandola alle scritture (l’illuminazione fu la fulminante consapevolezza che era molto più facile adattare una storia alle Scritture piuttosto che aspettare che il Messia che vi corrispondesse). I massoni, a cavallo tra il XVII e il XVIII Secolo, hanno preso ciò che restava delle Corporazioni degli edili per trasferirci l’obiettivo di costruire l’uomo in armonia con la bellezza dell’universo, come gli operativi avevano fatto con le Cattedrali. Gli alchimisti hanno fatto cosa analoga, ma partendo dalla chimica delle origini. L’obiettivo, però, a me sembra sempre lo stesso per tutti: dirigere il cammino degli altri in una certa direzione.

Per esprimere il mio ringraziamento all’Autore per un articolo dall’altissimo valore iniziatico. Se posso, inoltre, vorrei chiedere ad Orthelius, o allo stesso prof. Di Bernardo, come deve essere interpretato il “segno” massonico del 1º Grado. Perché la mano alla Gola? Cosa significa esattamente? Grazie ed un cordiale saluto.

Il segno massonico del 1° Grado è ben lungi dal rappresentare solamente quel simbolo di “pena” che generalmente – e con una certa faciloneria – viene riferito. Ne darò pertanto un’interpretazione più profonda; il piano sarà quello ontologico.

Nel romanzo del 1988 Il Pendolo di Foucault di Umberto Eco ad un certo punto uno dei personaggi, esattamente Diotallevi, ossessionato dalla Qabbalah e dalla Torah, si convince che nel cosmo – fin dalle origini – vi sia un inesprimibile difetto, che neppure i rabbini più sapienti sono riusciti a spiegare… Questo ha a che fare essenzialmente con la “Caduta”, la catastrofe che – ad un certo punto della vicenda cosmogonica – ha separato l’uomo dal piano divino.

Dunque: quando l’Altissimo creò l’universo – come è ammesso da tutti i teologi – lo fece, almeno a livello intradivino, nell’equilibrio e nell’armonia perfetti. Questi erano rappresentati, simbolicamente, da un Albero sephirotico simmetrico e perfetto, molto differente da quelli, degradati, che ritroviamo oggigiorno raffigurati nei testi qabbalistici.

Quest’“Albero della Vita perfetto”, ugualmente all’“Albero della vita degradato”, consisteva di dieci sfere e di ventidue sentieri (le 32 «meravigliose Vie» del Sefer Yeẓirah); la differenza stava però nel fatto che in esso non esisteva ancora il mondo materiale. In esso, infatti, la non-Sephirah Da’ath possedeva ancora un’esistenza completa, e si presentava come un’emanazione tra le altre.

I sentieri univano Da’ath con Kether, Chokmah, Binah, Chesed, Gheburah e Tiphereth, e la sua sfera si trovava proprio sopra quest’ultima, e sotto Kether. Le altre Sephiroth menzionate le stavano attorno.

Anche in questo “Albero della Vita perfetto” Chokmah era la Saggezza, il Padre, il Positivo archetipale, il vertice del Pilastro maschile della Grazia, mentre Binah era la Comprensione, la Madre, il Negativo primario, il Pilastro femminile della Severità (costruttore di forme, ma anche limitatore di tutto ciò che di attivo e dinamico risulta dalla forza creativa).

Insieme erano l’“Aôd” e l’“Aôb” in versione qabbalistica, ed allo stesso modo l’“Aôr” era Da’ath, in qualità di “Conoscenza unificante”, sintesi delle due precedenti Sephirah.

Da’ath, in questo Modello primevo, corrispondeva – ed eccoci al punto – alla Gola dell’“Adam Qadmon”, alla Conoscenza che si era fatta “Logos” attraverso l’azione della Luce manifesta: l’«yehi Aôr, vayehi Aôr» di Genesi 1:3.

Sull’“Albero della Vita perfetto” non era quindi la Sephirah Tiphereth il “Sole” centrale del Paradigma, ma la Sephirah Da’ath, come manifestazione mistica dell’irraggiamento luminoso; non esisteva il “Regno materiale” e la Sephirah Yesod fungeva da “dimora” dell’uomo ontologico (come riflesso inferiore del vertice superiore rappresentato dalla Sephira Kether): livello astrale oggettivizzato, ma non ancora disomogeneizzato (quindi parcellizzato) nelle “produzioni verbali” prodottesi nel passaggio dall’Uno al molteplice.

Siamo così arrivati alla spiegazione richiesta: il segno di disgiunzione del 1° Grado ripercorre esattamente lo squarcio metafisico prodottosi al livello di Da’ath nell’Albero sephirotico primevo, ed il distacco di quest’ultima Sephirah dalla Triade superna. Distacco, da quel momento in poi, fonte di autonomo parziale apprendimento, da lì in poi inevitabilmente collegato al mondo sensibile.

La simbologia, quindi, richiama la consumata Caduta, ed il venire in essere dell’“Albero della Vita degenerato”. Da’ath, che abbiamo visto corrispondere alla gola dell’“Adam Qadmon”, precipita lontano da “Olam Atziluth” (il Mondo dell’Emanazione), e così facendo un abisso si apre tra il piano divino ed i mondi inferiori, fino a Malkuth… la nuova Sephirah creata dalla catastrofe.

Da’ath ha perso il suo posto vicino al Trono di Dio e si ritrova ora esiliata a livello fenomenico, ove tuttavia il suo crollo è stato arrestato dalla materia provvidenziale delle Qliphoth. Con ciò Tiphereth è divenuta il nuovo Sole o “Centro” del Paradigma, che però in tal modo ha perduto la propria simmetria originaria.

La Shekinah, che nella filosofia gnostica è “Sofia” (la Conoscenza), ovvero la “Scintilla divina”, da quel momento si troverà ad “abitare in noi” (ἐσκήνωσεν, afferma Giovanni 1:14) orfana della Madre superna, la Sephirah Binah. Proprio come nel mito di Demetra la figlia Persefone è “orfana” della madre a causa della caduta nell’Ade (una caduta tuttavia palingenetica…).

Questa è l’imperfezione che Diotallevi scorge nel cosmo: il risultato di un discernimento (di un’esperienza necessaria e fruttifera), non di una colpa.

Preso atto di questo il Massone intraprende il proprio cammino, al fine di “riunire ciò che è sparso”. Cioè ridefinire e ricostituire sul piano etico quell’harmonia mundi interrottasi a livello ontologico.

Cordialmente, Orthelius